![]()

Der Floriansberg

Eine Vulkankuppe im Albvorland

Anmerkung: Durch Anklicken der Bilder erhalten Sie eine vergrößerte Darstellung mit Bildunterschrift.

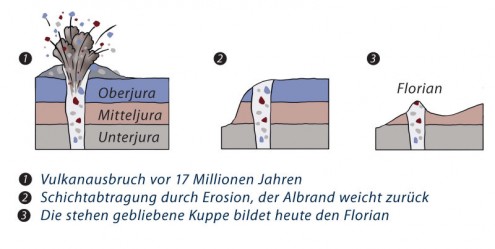

Der Floriansberg ist ein markanter, runder Hügel. Er gehört zu den über 360 Vulkanschloten des „Schwäbischen Vulkans“. Das Gestein der Schlotfüllung ist härter als die umgebenden, meist tonigen Gesteine des Mitteljuras (Braunjuras). Deshalb ist der Florian durch Verwitterung und Abtragung als Berg herausmodelliert worden.

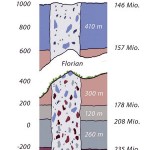

Die Schlotfüllung besteht aus Vulkantuff, feinsten Lavateilchen, die nach den Vulkanausbrüchen in der Tertiärzeit, vor etwa 17 Millionen Jahren, beim Erkalten mit Gesteinsbruchstücken des durchschlagenen Gebirges zusammengebacken wurden. Der Vulkanschlot des Florians enthält viel kristallines Material aus großer Tiefe wie Gneis, Granit und Rotliegendes.

Die Kalksteinbrocken auf dem Gipfel des Florians sind Fremdlinge. Sie stammen aus dem Oberjura

Auf dem Gipfel fallen große Felsbrocken auf: Es sind herausgewitterte Oberjura (Weißjura)-Sinkschollen, die während der Vulkanausbrüche aus den Schloträndern abbrachen und in die Vulkanröhre sanken. Sie beweisen, dass das Gebiet damals noch vom Oberjura überdeckt war und der Albrand seither nach Südosten gerückt ist.

Heute sind keine direkten Nachwirkungen der Vulkanausbrüche mehr spürbar. Auch die geothermische Anomalie des Uracher Raums, die raschere Temperaturzunahme in der Erdkruste als gewöhnlich, hat andere Ursachen.

Wie hat man die Vulkanschlote entdeckt?

Um 1790 entdeckte man erstmals vulkanisches Gestein. Die erste geologische Beschreibung des „Schwäbischen Vulkans“ erschien 1895. Es verging aber noch einige Zeit, ehe man die Vulkanschlote mit Hilfe geomagnetischer Messungen gezielt erforschen konnte. Durch das Mineral Magnetit haben alle Vulkangesteine ein magnetisches Eigenfeld, wie es von einem Stabmagneten her bekannt ist. Dieses Eigenfeld überlagert das heutige Magnetfeld der Erde. Mit sensiblen Magnetometern lassen sich solche Abweichungen oder Anomalien bestimmen und Vulkangesteine aufspüren. Manchmal reicht auch ein einfacher Kompass.

Zum Namen

Der Floriansberg hieß ursprünglich „Staufen“, von mittelhochdeutsch „Stouf“ = fußloser Becher. Daraus wurde um 1350 „Florinsberg“ und später „Florian“, nach der einstigen, dem heiligen Florinus geweihten Kirche auf dem Berg.