![]()

Der Schwäbische Vulkan

– über 360 Ausbruchstellen

Anmerkung: Durch Anklicken der Bilder und Grafiken erhalten Sie eine vergrößerte Darstellung mit Bildunterschrift.

Die Informationstafel 21 besteht aus drei Teilen (verteilt auf zwei verschiedene Standorte). Hier finden Sie ein Zusammenfassung der drei Tafel.

Nirgends ist ein feuerspeiender Vulkan zu sehen, nirgends ein erstarrter Lavastrom. Und doch gibt es rings um Bad Urach, in einem Umkreis von etwa 20 Kilometern über 360 Vulkanschlote. Sie werden als „Uracher Vulkangebiet“ oder „Schwäbischer Vulkan“ bezeichnet.

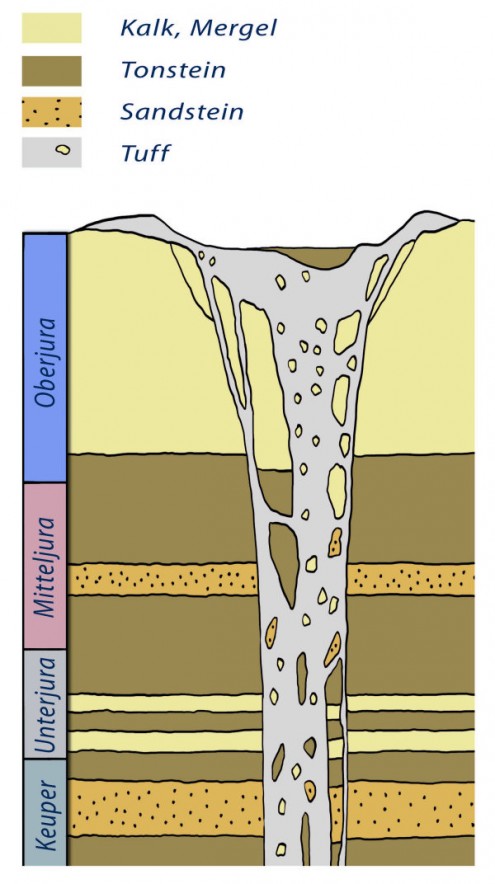

Über 360 Vulkanschlote des sog. Schwäbischen Vulkans durchdringen die Erdkruste (hier ein Ausschnitt). Die wenigsten sind an der Oberfläche sichtbar.

Über 360 Vulkanschlote des sog. Schwäbischen Vulkans durchdringen die Erdkruste (hier ein Ausschnitt). Die wenigsten sind an der Oberfläche sichtbar.

Im Miozän, vor rund 17 Millionen Jahren, war es zu heftigen Vulkanausbrüchen gekommen. Im Erdinneren, in 13 bis über 20 Kilometer Tiefe, hatte sich eine Kammer mit glutflüssiger Gesteinsschmelze (Magma) gebildet. Beim Aufstieg traf sie in Klüften und Spalten auf Grundwasser, das sich schlagartig erhitzte und sein Volumen vervielfachte. Es kam zu Wasserdampfexplosionen, die senkrechte Schlotröhren durch sämtliche Gesteinsschichten schossen. Das Magma wurde in kleinen Schmelztropfen (Lapilli) emporgeschleudert.

Beim Erkalten der Schlote wurden Gesteinstrümmer, vulkanische Aschen und Lapilli zu Vulkantuff zusammengebacken. Gelegentlich drang Magma in die Vulkantuffe ein und erstarrte darin als schwarzer Nephelinit (landläufig Basalt genannt).

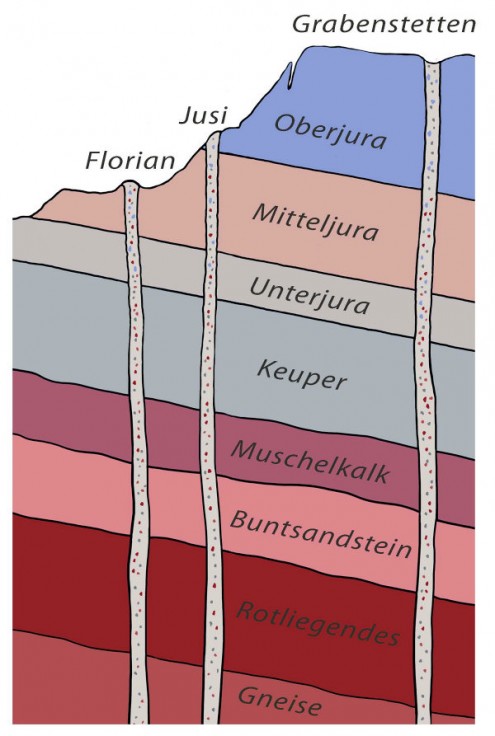

Schlotstiele bilden Kuppen und Senken

Die ursprünglichen Vulkanformen sind längst verschwunden. Eine bis zu 200 Meter mächtige Gesteinsschicht wurde seither durch den Neckar und seine Seitenbäche abgetragen. Die Vulkanschlote sind nur als „Ruinen“ erhalten und bilden in der Landschaft unterschiedliche Formen. Manche sind Kuppen wie der Floriansberg oder formen die Stirnseite markanter Ausliegerberge wie Jusi und Teck. Andere bilden Senken wie zum Beispiel die Molach (am Ströhmfeldweg Richtung Hohenneuffen) oder das Randecker Maar. Die Erklärung: Wo das umgebende Gestein weicher ist als der Vulkantuff (z. B. Tonsteine des Mitteljuras im Albvorland), bleiben die Vulkanschlote als Kuppen (Härtlingsberge) zurück. Sind die Vulkantuffe dagegen eingebettet in widerstandsfähigeres Gestein wie die Kalkgesteine auf der Albhochfläche, bilden sie Senken.

Der Vulkanschlot hier im aufgelassenen Steinbruch ist weder Kuppe noch Senke, sondern ist an der nahezu senkrechten Abbauwand aufgeschlossen.

Schnitt durch den oberen Teil eines Vulkanschlots des Schwäbischen Vulkans (veränderte Darstellung nach W. Roser).

Schnitt durch den oberen Teil eines Vulkanschlots des Schwäbischen Vulkans (veränderte Darstellung nach W. Roser).

Manche Schlotstiele formen im Albvorland Kuppen und auf der Albhochfläche Mulden.

Manche Schlotstiele formen im Albvorland Kuppen und auf der Albhochfläche Mulden.

Im alten Steinbruch sichtbar

Ein Musterschlot an der Neuffener Steige

Der Vulkanschlot „Neuffener Steige“: dunkler Vulkantuff grenzt an hellen Kalkstein.

Der Vulkanschlot „Neuffener Steige“: dunkler Vulkantuff grenzt an hellen Kalkstein.

Wenige Meter hinter dem Tor zu dem aufgelassenen Steinbruch befindet sich einer der eindrucksvollsten Aufschlüsse des Schwäbischen Vulkans. Hier ist gut sichtbar, wie dunkler Vulkantuff einer Schlotfüllung direkt an die Schlotwand aus hellem Jurakalk grenzt. Die scharfe Grenze zwischen Vulkanschlot und Kalkgestein weist darauf hin, dass die Temperatur beim Ausbruch nicht so hoch war, um den Kalk zu fritten (durch Hitze zu verformen).

Auch die in den Schlot zurückgefallenen Kalksteine zeigen keine Umformungen. Der Aufschluss wurde durch den Steinbruchbetrieb angeschnitten. Abgebaut wurden Kalksteine der Unteren Felsenkalke (Weißjura δ). Der Steinbruch ist fast vollständig verfüllt, der Aufschluss blieb aber als geologisch wichtiges Naturdenkmal erhalten. Er ist Ziel vieler Exkursionen.

Der Vulkantuff aus der Nähe mit den Trümmern des durchschlagenen Gebirges. Im Schlot fand man Kalke, die sehr wahrscheinlich aus dem Weißjura ζ stammen. Die höchsten Oberjuraschichten waren demnach beim Ausbruch noch vorhanden.

Der Vulkantuff aus der Nähe mit den Trümmern des durchschlagenen Gebirges. Im Schlot fand man Kalke, die sehr wahrscheinlich aus dem Weißjura ζ stammen. Die höchsten Oberjuraschichten waren demnach beim Ausbruch noch vorhanden.

Was steckt im Schlot?

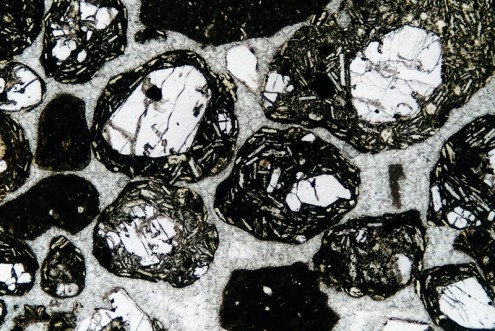

Die Schlotfüllung bezeichnet man als Vulkantuff oder Schlotbrekzie. Am auffälligsten sind die Bruchstücke der bei der Explosion durchschlagenen Gesteinsschichten. Sie vermischten sich mit dem nachbrechenden Gestein der Schlotwand und wurden nachträglich zu Vulkantuff verfestigt. Magma ist nur selten aufgedrungen. Als vulkanische Bestandteile finden sich aber häufig Schmelztropfen (Lapilli), die manchmal einen Kern aus Olivin haben. Die Olivine sind Minerale, die sich in großer Tiefe in vulkanischen Gesteinen bilden und ungeschmolzen in den Schloten herauftransportiert wurden.

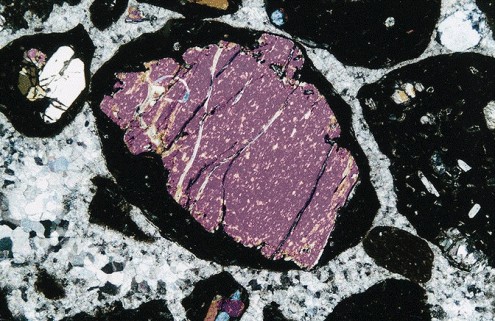

Vulkantuff als Dünnschliffpräparat unter dem Polarisationsmikroskop: mehrere Lapilli (ca. 10 mm Durchmesser) mit großen Olivinkristallen und vielen kleinen, stängeligen Melilithkristallen

Vulkantuff als Dünnschliffpräparat unter dem Polarisationsmikroskop: mehrere Lapilli (ca. 10 mm Durchmesser) mit großen Olivinkristallen und vielen kleinen, stängeligen Melilithkristallen

… und ein Lapillus mit einem 5 mm großen, in Farbe dargestellten Olivinkristall als Kern. (Präparate und Fotos: Prof. Dr. Friedhelm Thiedig)

… und ein Lapillus mit einem 5 mm großen, in Farbe dargestellten Olivinkristall als Kern. (Präparate und Fotos: Prof. Dr. Friedhelm Thiedig)

Praktischer Nutzen

Heute sind keine unmittelbaren Nachwirkungen der seit über 10 Millionen Jahre erloschenen vulkanischen Aktivität mehr spürbar. Auch die geothermische Anomalie des Uracher Raums (raschere Temperaturzunahme in der Erdkruste als gewöhnlich) ist auf andere Ursachen in erdgeschichtlich jüngerer Zeit zurückzuführen.

Hingegen hatten die Vulkanschlote eine große Bedeutung für die Anlage von Siedlungen auf der wasserarmen Alb. Viele Ortschaften auf der mittleren Alb sind auf Vulkanschloten angelegt, weil hier früher etwas Trinkwasser gewonnen werden konnte und Hülben (flache Weiher) als Feuerlöschteiche und Viehtränken angelegt werden konnten. Beispiele sind Erkenbrechtsweiler, Hülben, Grabenstetten, Böhringen und Hengen. An manchen Stellen war das Vulkangestein auch so hart („Basalt“), dass es als Grundstoff für Straßenschotter abgebaut wurde.