![]()

Der Heidengraben

– sichtbar als Wehrgraben mit Wällen

Anmerkung: Durch Anklicken der Bilder und Grafiken erhalten Sie eine vergrößerte Darstellung mit Bildunterschrift.

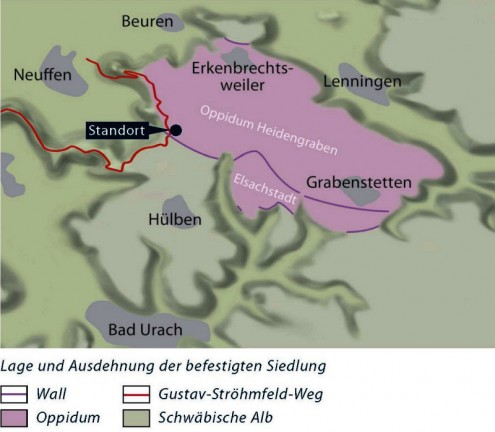

Die hier erkennbare Befestigung gehört zum Oppidum Heidengraben, einer befestigten keltischen Stadt des 2. und 1. Jahrhunderts vor Christus. Mit Mauern und vorgelagertem Graben schützten die Kelten auf der Erkenbrechtsweiler-Grabenstettener Berghalbinsel eine Fläche von 1660 Hektar (16,6 km). Dieses größte keltische Oppidum auf dem europäischen Festland war ein bedeutender Handelsplatz, wie man aus zahlreichen Funden keltischer Münzen und importierter Waren weiß.

Rekonstruktion einer keltischen Wallmauer, Ansicht von außen.

Das Zentrum der Siedlung bildete die stark befestigte sog. Elsachstadt. Zusätzliche Befestigungen waren nötig, um die durch viele Täler angeschnittene Hochfläche der Schwäbischen Alb zu sichern. Deshalb wurde wohl die angrenzende Hülbener Berghalbinsel aus dem Oppidum ausgespart und an der Engstelle zwischen dem Kaltental und dem Albtrauf durch den hiesigen, rund einen Kilometer langen Wall abgeriegelt.

Die Wehrmauer, eine sog. Pfostenschlitzmauer, bestand außen aus etwa zwei bis drei Meter hohen Holzpfosten, zwischen denen Kalksteinplatten wie bei einer Trockenmauer aufgeschichtet waren. An der Innenseite der Mauer war eine Rampe aus Erde und Steinen angeschüttet. Auf dem Wall verlief ein Wehrgang mit hölzerner Brustwehr. Durchlässe, sog. Zangentore, gab es nur an wenigen Stellen.

Der Wall heute. Ein Rundweg führt entlang.

Der Wall war ursprünglich deutlich höher. Auch der Graben ist im Lauf der Zeit undeutlicher geworden. Der natürliche, talseitige Einschnitt rechter Hand wirkt wie ein zweiter, vorgelagerter Graben. Das zeigt, wie die Erbauer die Topografie zu nutzen wussten und hauptsächlich solche Zugänge sicherten, die vom Tal oder von der Hochfläche her leicht zu überwinden gewesen wären.

Weitere Informationen auf dem archäologischen Lehrpfad entlang des Heidengrabens, im Keltenmuseum in Grabenstetten und im Internet unter:

www.fakt-heidengraben.de und

www.kelten-heidengraben.de.